季羡林散文赋得永久的悔赏析-读《赋得永久的悔》有感?

读《赋得永久的悔》有感?

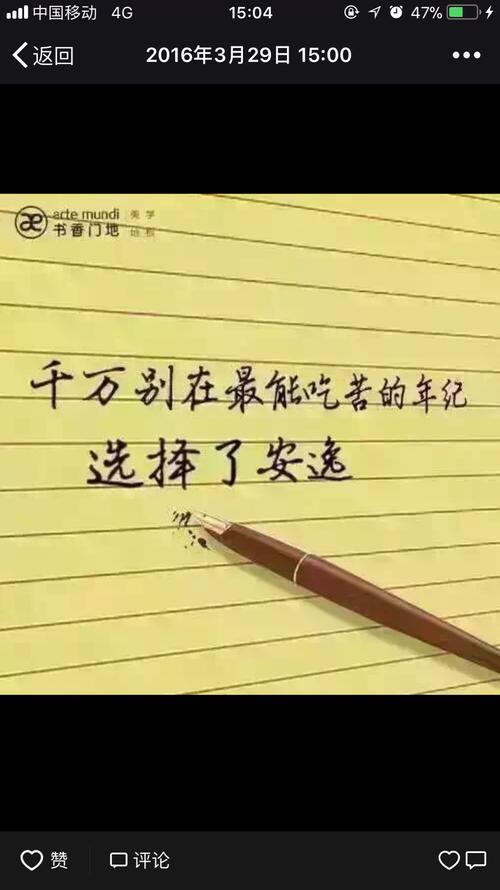

最近,读了季羡林先生的《赋得永久的悔》一文,感受颇深。这篇文章是季先生在他望九之年写给母亲的。季先生是一位过早地失去母亲而终身怀有风木之悲的人,他6岁就离开了母亲,不记得母亲的笑容。文中回忆了他小时候生活的艰辛,食物匮乏,想方设法寻找吃的东西而母亲则终日吃“黄的”食物的情节,令人心酸。全文渗透了母亲对孩子的至亲至爱,通篇情意刺骨,无限凄切。季先生把他对母亲的深情和歉意寓于质朴的语言之中,自始至终倾注了一个情字,读后让人不能不为之动容。现节选文章的最后两段与大家一起分享: “我在母亲身边只呆到6岁,以后两次奔丧回家,呆的时间也很短。现在我回忆起来,连母亲的面影都是迷离模糊的,没有一个清晰的轮廓。特别有一点,让我难解而又易解:我无论如何也回忆不起母亲的笑容来,她好像是一辈子都没有笑过,家境贫困,儿子远离,她受尽了苦难,笑容从何日来呢?有一次我回家听对面的宁大婶告诉我说:“你娘经常说,早知道送出去不回来,我无论如何也不会放他走的!”简单的一句话里饱含着多少辛酸,多少悲伤啊!母亲不知有多少日日夜夜,眼望远方,盼望自己的儿子回来啊!然而这个儿子始终没有归去,一直到母亲离开这个世界。 对于这个情况,我最初懵懵懂懂,理解得并不深刻。到了上高中的时候,自己大了几岁,逐渐理解了,但是自己寄人篱下,经济不能独立,空有雄心壮志,怎奈无法实现,我暗暗地下定了决心,立下了誓愿:一旦大学毕业,自己找到了工作,立即迎养母亲,然而没有等到我大学毕业,母亲就离开我走了,永远永远地走了。古人说:“树欲静而风不止,子欲养而亲不待。”这句话正应在我身上。我不忍想像母亲临终思念爱子的情况,一想到,我就会心肝俱裂,眼泪盈眶。当我从北平赶回济南,又从济南赶回清平奔丧的时候,看到了母亲的棺材,看到了那简陋的屋子,我真想一头撞死在棺材上,随母亲于地下。我后悔,我真后悔,我千不该万不该离开了母亲。世界上无论什么名誉,什么地位,什么幸福,什么尊荣都比不上呆在母亲身边。 这就是我的永久的悔。” 《赋得永久的悔》,如泣如诉。这是一份平平常常的人生菜单,季先生到了耄耋之年感叹自己的人生,这是季先生心灵的晾晒,值得我们深思。母亲的伟大在于母爱,母爱的伟大在于无私。母亲为了孩子可以舍得一切,忍受一切,充当一切。那么,作为儿女应该怎样回报母亲呢?读完这篇文章,我最深的感慨是,我们应该趁着自己的母亲还健在,赶紧补上这一堂人生之课,不要因为自己的怠慢和疏忽酿成人间悲剧,时间不等人呀!正象季老先生所讲的, 什么名誉、什么地位、什么幸福,比起伟大的母亲又算得了什么!是啊,对我们每一个人来讲,人生固然重要,但与伟大的母爱和母亲的无私相比,又算得了什么。季先生的感受刻骨铭心!永久的悔实则是无尽的爱。我们可能不曾有季先生那样的悔,但愿我们每一个人都不要像季老先生那样,纵使悔痛一生,也唤不回望眼欲穿的那位母亲的生命。在母亲过世后抚棺大哭时,恨不能随母亲而地下,然后再为“永久的悔”写什么赋。我希望我们大家都有颗清清明明的心,不要有这样永久的悔。让我们理解和关爱自己的母亲吧!伟大的母爱是一盏不灭的灯。

关于季羡林的文章:《赋得永久的悔》?

我己经到了望九之年。

在过去的七八十年中,从乡下到城里;从国内到国外;从小学、中学、大学到洋研究院;从“志於学”到超过“从心所欲不逾矩”,曲曲折折,坎坎坷坷,既走过阳关大道,也走过独木小桥;既经过“山重水复疑无路”,又看到“柳暗花明又一村”,喜悦与忧伤并驾,失望与希望齐飞,我的经历可谓多矣。要讲后悔之事,那是俯拾皆是。要选其中最深切、最真实、最难忘的悔,也就是永久的悔,那也是唾手可得,因为它片刻也没有离开过我的心。“黄的”与我们缘分也不大。终日为伍者只有“红的”。这“红的”又苦又涩,真是难以下咽。但不吃又害饿,我真有点谈“红”色变了。但是,小孩子也有小孩子的办法。我祖父的堂兄是一个举人,他的夫人我喊她奶奶。他们这一支是有钱有地的。虽然举人死了,但我这一位大奶奶仍然建在。家境依然很好。她的亲孙子早亡,所以把全部的钟爱都倾注到我身上来。她是整个官庄能够吃“白的”的仅有的几个人之一。她不但自己吃,而且每天都给我留出半个或者四分之一个白面馍馍来。我每天早晨一睁眼,立即跳下炕跑到大奶奶跟前,清脆甜美地喊上一声:“奶奶!”她立即笑得合不上嘴,把手缩回到肥大的袖子,从口袋里打出一小块馍馍,递给我,这是我一天中最幸福的时刻。此外,我也偶尔能够吃一点“白的”,这是我自己用劳动换来的。一到夏天麦收季节,我们家根本没有什么麦子可收。对门住的宁家大婶子和大姑--她们家也穷得够呛--就带我到本村或外村富人的地里去“拾麦子”。所谓“拾麦子”就是别家的长工割过麦子,总还会剩下那么一点点麦穗,这些都是不值得一捡的,我们这些穷人就来“拾”。因为乘下的决不会多,我们拾上半天,也不过拾半篮子。然而对我们来说,这己经是如获至宝了。一定是大婶和大姑对我特别照顾。一个四五岁、五六岁的孩子,拾上一个夏天,也能拾上十斤八斤麦粒。这些都是母亲亲手搓出来的。为了对我加以奖励,麦季过后,母亲便把麦子磨成面。蒸成馍馍;或贴成白面饼子,让我解馋。我于是就大块朵颐了。记得有一年,我拾麦子的成绩也许是有点“超常”。到了中秋节--农民嘴里叫“八月十五”--母亲不知从哪里弄了点月饼,给我掰了一块,我就蹲在一块石头旁边,大吃起来。在当时,对我来说,月饼可真是神奇的好东西,龙肝凤髓也难以比得上的,我难得吃上一次。我当时并没有注意,母亲是否也在吃。现在回想起来,她根本一口也没有吃。不但是月饼,连其他“白的”,母亲从来都没有尝过,都留给我吃了。她大概是毕生就与红色的高粱饼子为伍。到了灾年,连这个也吃不上,那就只有吃野菜了。至于肉类,吃的回忆似乎是一片空白。我老娘家隔壁是一家卖煮牛肉的作坊。给农民劳苦耕耘了一辈子的老黄牛,到了老年,耕不动了,几个农民便以极其低的价钱买来,用极其野蛮的办法杀死,把肉煮烂,然后卖掉。老牛肉难煮,实在没有办法,农民就在肉锅内小便一通,这样肉就好烂了。农民心肠好,有了这种情况,就昭告四邻:“今天的肉你们别买!”老娘家穷,虽然极其疼爱我这个外孙,也只能用土罐子,花几个制钱。装一罐子牛肉汤,聊胜于无。记得有一次,罐子里多了一块牛肚子。这就成了我的专利。我舍不得一气吃掉,就用生了锈的小铁刀,一块一块地割着吃,慢慢地吃,这一块牛肚真可以同月饼媲美了。“白的”、月饼和牛肚难得,“黄的”怎样呢?“黄的”,也同样难得。但是尽管我只有几岁,我却也想出了办法;到了春、夏、秋三个季节;庄外的草和庄稼都长起来了。我就到庄外去割草,或者到人家高粱地里去劈高粱叶。田主不但不禁止,而且还欢迎。因为叶子一劈,通风情况就能改进,高粱长得就能更好,粮食打得就能更多。草和高粱叶都是喂牛用的。我们家穷,从来没有养过牛。我二大爷家是有地的,经常养着两头大牛。我这草和高粱叶就是给它们准备的。每当我这个不到三块豆腐干高的孩子背着一大捆草或高粱叶走进二大爷的大门,我心里有所侍而不恐,把草放在牛圈里,赖着不走,总能蹭上一顿“黄的”吃。到了过年的时候,自己心里觉得,在过去的一年里,自己喂牛立了功,又有勇气到二大爷家里赖着吃黄面糕。黄面糕是用黄米面加上枣蒸成的。颜色虽黄,却位列“白的”之上,因为一年只在过年时吃一次,物以稀为贵,于是黄面糕就贵了起来。我上面讲的全是吃的东西。为什么一讲到母亲就讲起吃的东西来了呢?原因并不复杂。第一,我作为一个孩子容易关心吃的东西。第二,所有我在上面提到的好吃的东西,几乎都与母亲无缘。除了“黄的”以外,其余她都不沾边儿。我在她身边只呆到六岁,以后两次奔丧回家,呆的时间也很短。现在我回忆起来,连母亲的面影都是迷离模糊的,没有一个清晰的轮廓。特别有一点,让我难解而又易解:我无论如何也回忆不起母亲的笑容来,她好像是一下子都没有笑过。家境贫困,儿子远离,她受尽了苦难,笑容从何而来呢?有一次我回家听对面的宁大婶子告诉我说: “你娘经常说:‘早知道送出去回不来,我怎么也不会放他走的!’”简短的一句话里面含着多少辛酸、多少悲伤啊!母亲不知有多少日日夜夜,眼望远方,盼望自己的儿子回来呵!然而这个儿子却始终没有归去,一直到母亲离开这个世界。对于这个情况,我最初懵懵懂懂,理解得并不深刻。到上了高中的时侯,自己大了几岁,逐渐理解了。但是自己寄人篱下,经济不能独立,空有雄心壮志,怎奈无法实现。我暗暗地下定了决心,立下了誓愿:一旦大学毕业,自己找到工作,立即迎养母亲。然而没有等到我大学毕业,母亲就离开我走了,永远、永远地走了。古人说:“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,这话正应到我身上。我不忍想象母亲临终时思念爱子的情况,一想到,我就会心肝俱裂,热泪盈眶。当我从北平赶回济南,又从济南赶回清平奔丧的时候,看到了母亲的棺材,看到那简陋的屋子,我真想一头撞死在棺材上,随母亲于地下。我后悔,我真后悔,我千不该万不该离开了母亲。世界上无论什么名誉,什么地位,什么幸福,什么尊荣,都比不上呆在母亲身边,即使她一字也不识,即使整天吃“红的”。这就是我的“永久的悔”。季羡林,赋得永久的悔,的赏析?

《赋得永久的悔》是季羡林在“望九之年”写下的一篇文章,他的永久的悔,就是儿时不该离开故乡、离开母亲。 季羡林6岁以前,同母亲朝夕相处,相依为命,母亲走到哪里,他就跟到哪里。母亲那双长满老茧的手,在他心里占据了重要位置,留下了不可磨灭的印象。6岁时,季羡林离开家乡,到济南投奔叔父,入私塾读书,从此以后,就离开了母亲,后来有两次短暂的会面,但都是由于回家奔丧,留的时间也都很短暂。那时,想着母亲多少日夜眼望远方盼望自己的儿子回来,他发誓要在大学毕业后迎养母亲。 然而,“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”。季羡林上大学二年级时,母亲就去世了,回到老家时,母亲已经躺在棺材里,连遗容都没能见上。此后数十年,季羡林一想到母亲就会泪流不止。 祖国,是他的另一个“母亲”。无论是在留德期间,还是回到祖国在北大工作时,他都怀着对祖国如同母亲般情感,践行着“爱国”这一诺言。他曾经说过:“平生爱国不甘后人,即使把我烧成灰,每一粒灰也是爱国的。” 在德国留学的日子里,他几乎时刻牵挂着“两个母亲”,“我在国内的时候,只怀念,也只有可能怀念一个母亲。现在到国外来了,在我的怀念中就增添了一个祖国母亲。这种怀念,在初到哥廷根的时候,异常强烈。以后也没有断过。对这两位母亲的怀念,一直伴随着我度过了在德国的十年,在欧洲的十一年。” “大千世界,芸芸众生,除了看破红尘出家当和尚的以外,每一个人都会有一个家。一提到家,人们会不由自主地漾起一点温暖之意,一丝幸福之感。”

新公网安备 65010402001774号

新公网安备 65010402001774号